الرواية ولدت في أميركا ونشرت في روسيا لتتنبأ بالثورة البلشفية التي أغضبت مؤلفها

مشهد من فيلم “الأم” للسينمائي الروسي بودوفكين (موقع الفيلم)

نعرف أن اثنين في الأقل من كبار كتاب القرن العشرين وفنانيه أعلنا في شكل عملي افتتانهما برواية “الأم” التي كانت – وتبقى – من أشهر روايات مكسيم غوركي. الأول هو السينمائي بودوفكين، الذي حول الرواية إلى واحد من أبرز أفلام المرحلة السوفياتية الأولى محملاً الفيلم العنوان نفسه، والثاني هو برتولت بريخت الذي اقتبس من رواية غوركي واحدة من أكثر مسرحياته واقعية وثورية و… ديماغوجية، بحسب تعبير كثير من ناقديه. وحتى من دون تدخل بودوفكين وبريخت حظيت رواية “الأم” منذ نشرت للمرة الأولى بشهرة واسعة وترجمت إلى لغات حية كثيرة، مركزة شهرة صاحبها غوركي بصفته كاتباً تقدمياً ثورياً يدعو إلى الاشتراكية وإلى النضال في سبيل المثل العليا. غير أن ثمة كثراً يعتقدون أن غوركي كتب “الأم” في روسيا خلال العهد الثوري، لكن هذا ليس صحيحاً: “الأم” كتبت في أميركا حيث كان غوركي “منفياً” بعد اعتقاله في روسيا بتهمة الانتماء إلى ثوريي عام 1905، مما يعني أن “الأم” سبقت ثورة عام 1917 بسنوات طويلة.

حكاية معروفة

الحكاية التي تقف وراء “الأم” حكاية باتت على أية حال معروفة: في عام 1905، وكان مكسيم غوركي في السابعة والثلاثين من عمره، وقد حقق شهرة طيبة، منذ بدأ يكتب وهو في الرابعة والعشرين. وهو كان اشتراكي النزعة، ثوري الأفكار منذ شبابه. وهكذا انضم في عام 1905 إلى الثورة التي اندلعت عهدذاك، من دون أن يكون في البداية ماركسياً بل كان إنساني النزعة في شكل مبهم في أحسن حالاته. ومن هنا حين اندلعت تلك الثورة كتب مؤيداً لها، مما جعل السلطات القيصرية تعتقله… لكنها ما لبثت أن أطلقت سراحه بفضل موجة عارمة من الاحتجاج العالمي. وهو ما إن خرج من المعتقل حتى توجه ليعيش في الولايات المتحدة الأميركية، حيث كتب “الأم”، بيد أن السلطات الأميركية ما لبثت أن طردته بحجة أن المرأة التي تعيش معه ليست زوجته الشرعية. وهكذا عاد إلى بلده لينشر الرواية هناك بعد سنتين على شكل حلقات في مجلة أسبوعية.

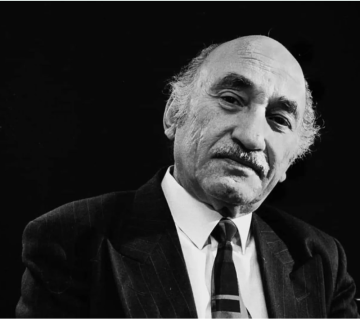

مكسيم غوركي (1868 – 1936) (غيتي)

شعب سيهز العالم

منذ صدورها للمرة الأولى وصفت رواية “الأم” بأنها الرواية الكبرى التي تتحدث عن “الشعب الذي سيهز العالم كله عما قريب”، ومع هذا فإن النقاد الذين تابعوها منذ البداية لم يروا فيها – لحسن حظها – سوى شهادة على الحياة التي يعيشها الناس البسطاء الطيبون. ونعرف أن هؤلاء الناس هم عادة أهل البيئة التي يتحدث عنها مكسيم غوركي في معظم رواياته، وحتى في رواياته الأولى التي حملت سيرته الذاتية. وهؤلاء البسطاء الطيبون يمثلهم، منذ البداية في هذه الرواية، بول وأمه، وخصوصاً أمه (الأم) ذات الأربعين سنة، وتبدو مع هذا عجوزاً أثقل عليها الدهر بسنوات العمل الشاق الذي كانت تمارسه، ناهيك بالإذلال والوحشية اللذين كانت تعيشهما في شكل يومي مع زوجها، العامل مدمن الكحول. غير أن الأم لم تكن لتجد غرابة في الأمر طالما أن كل النساء في الحي من بنات جيلها يتعرضن لما تتعرض له، ثم يحدث ذات يوم أن يموت الزوج، مما يعني أن الأم صارت حرة إلى حد ما، إذ ذهب عنها جزء من عذابها اليومي. غير أن هذا الأمر لا يوفر لها الراحة المنشودة. كل ما في الأمر أنها تلاحظ أنها الآن لم تعد تملك سوى دموعها و… ابنها بول. والمهم هنا هو أنها تلاحظ أن بول يختلف اختلافاً جذرياً عن بقية الأبناء الذين يعيشون في كنف أهاليهم في هذا الحي البائس. فبول لا يشرب الفودكا لأنه لا يريد أن يكون مدمن شراب، ثم إن الفتى يمضي جل وقته عند كل مساء في قراءة الكتب.

ما يريده بول حقاً

ويزداد عجب الأم ذات يوم، حين يقول لها بول – في معرض نقاش حول الأمر بينهما – إن ما يريده حقاً في هذه الحياة وما يتوخاه من قراءاته المستديمة إنما هو معرفة الحقيقة. “إن على المرء، يا أماه، أن يتعلم حتى يتمكن من تعليم الآخرين”. وتجد الأم نفسها، أمام تأكيدات بول هذه، مندهشة، خصوصاً أن أموراً أخرى من لدن ابنها كانت تثير دهشتها أيضاً. وفي مقدم ذلك أخلاقه الطيبة وانفتاحه على الآخرين، ثم نوعية الرفاق الذين يأتون لزيارته والاجتماع به ومناقشته. إنها تلاحظ أن ثمة في السجالات التي تدور بين بول ورفاقه قدراً كبيراً من القيم الإنسانية والمثل العليا. وكل هذا يدفعها إلى التفكير بجدية: إذ ها هي ذي تنفتح أمامها أبواب معرفة لم يكن لها بها علم في السابق. ومن المعرفة إلى الأمل والإيمان بمستقبل يصنعه الإنسان بنفسه خطوة تقودها فيها أفكارها، فإذا بالأم تبدأ بالتعمق في التفكير، وتصبح بفعل ذلك قادرة على التعبير عن نفسها وأفكارها، ومن ثم على إقناع الآخرين.

بين الفكر والفعل

وتدرك الأم بالتالي أن التفكير سيظل شيئاً جيداً إنما عقيم إن لم يصاحبه فعل عملي. وهكذا إذ تؤمن بأن بول ورفاقه يفعلون ما هو صواب وفي مصلحة الناس تبدأ الانتقال من مرحلة التفكير والتأييد العاطفي إلى مرحلة الفعل الثوري: تبدأ بنقل المنشورات الثورية في ثنايا ثيابها لتوزعها على الناس. وهكذا تجد نفسها في خضم العمل الثوري. ويزداد احتكاكها بالناس من كل الفئات والأنواع: “عمال ثائرون على أوضاعهم، مثقفون يضعون جهدهم ووقتهم في خدمة الشعب، فلاحون لا يكفون عن إبداء الرغبة في التحول من أميين إلى أناس متعلمين وقد أدركوا أن العلم هو طريق المستقبل ودرب التغيير الاجتماعي”، بحسب ما تصف الأم بنفسها، بل إنها تتحدث أيضاً عن “شبان أرستقراطيين فضلوا أن يعيشوا قطيعة مع بيئتهم وأهلهم من أجل خدمة الفعل التغييري الإنساني”. والحال أن الأم إزاء هذا المشهد الجماعي الذي تعاينه بنفسها ميدانياً، والذي لم يكن لديها أية فكرة عن وجوده في الماضي، تنتعش في داخل نفسها الآمال بأن “مستقبلاً مضيئاً وخيراً” ينتظر البشرية إن هي سلكت هذا السبيل، “مستقبلاً مفعماً بالأخوة والتكافؤ الاجتماعي يمكن للبشرية جمعاء أن تصل إليه إن هي آمنت به وعملت من أجله”، مدركة أنها هي، المرأة المتواضعة البسيطة والعاملة أم العامل الفقير، يمكنها أن تسهم بقسط من ذلك كله، ومن دون مساهمتها قد لا تكون الأمور على ما يرام. وهكذا تصبح “الأم” جزءاً من الحركة الثائرة، إلى درجة أنها لاحقاً حين تعتقل السلطات ابنها وتنفيه إلى معسكرات الاعتقال في سيبيريا لا تذرف الدموع، بل تواصل حصتها من العمل النضالي، إذ في حياة أمثالها من الناس ليس ثمة أي وقت للدموع.

غوركي الغاضب دائماً

من نافل القول هنا أن رواية “الأم” لغوركي تعتبر من النصوص الممهدة حقاً لاندلاع الثورة الروسية. ومع هذا لا بد لنا من أن نذكر هنا أن ألكسي بشكوف (1868 – 1936)، وهو الاسم الأصلي الحقيقي لمكسيم غوركي، ما إن تحققت نبوءته في “الأم” واندلعت الثورة البلشفية الروسية في عام 1917، حتى وقف موقفاً سلبياً تجاهها، إذ رأى أنها كانت شعبوية ديماغوجية أكثر من اللازم، ثم ما لبث أن غادر روسيا في عام 1921، ولم يعد إليها إلا في عام 1928، بناءً على طلب شخصي من ستالين، الذي سيحيطه بعنايته، وسيوصله في عام 1934 إلى منصب رئيس اتحاد الكتاب. ومع هذا على رغم هذا المجد السلطوي ما لبث غوركي أن رحل عن عالمنا في شكل مفاجئ بعد عامين من ذلك. وحتى اليوم لا يزال كثير من الشكوك يحيط بوفاته: هل مات حقاً بفعل داء الرئة الذي أصيب به، أو قيل إنه أصيب به، أم تراه مات مسموماً بأمر من ستالين شخصياً؟ ولقد كانت تلك الأسئلة في ذهن مثقفين كبار من أنحاء العالم طرحوها متشككين في الأمر، بل إن الشكوك وصلت بالشاعر الفرنسي لوي آراغون وامرأته إلسا تريوليه للتوجه حينها إلى موسكو لتحري الحقيقة لكنهما سيعترفان كما تقول الحكاية لدى عودتهما إلى فرنسا بأنها حقيقة لا يمكن التيقن منها على الإطلاق!