يستند الكتاب إلى رؤية فلسفية مفادها أن الإنسان مدعوٌّ في كل لحظة إلى تجديد أفكاره وتفكيك المفاهيم التي نشأ عليه.

المصدر: النهار

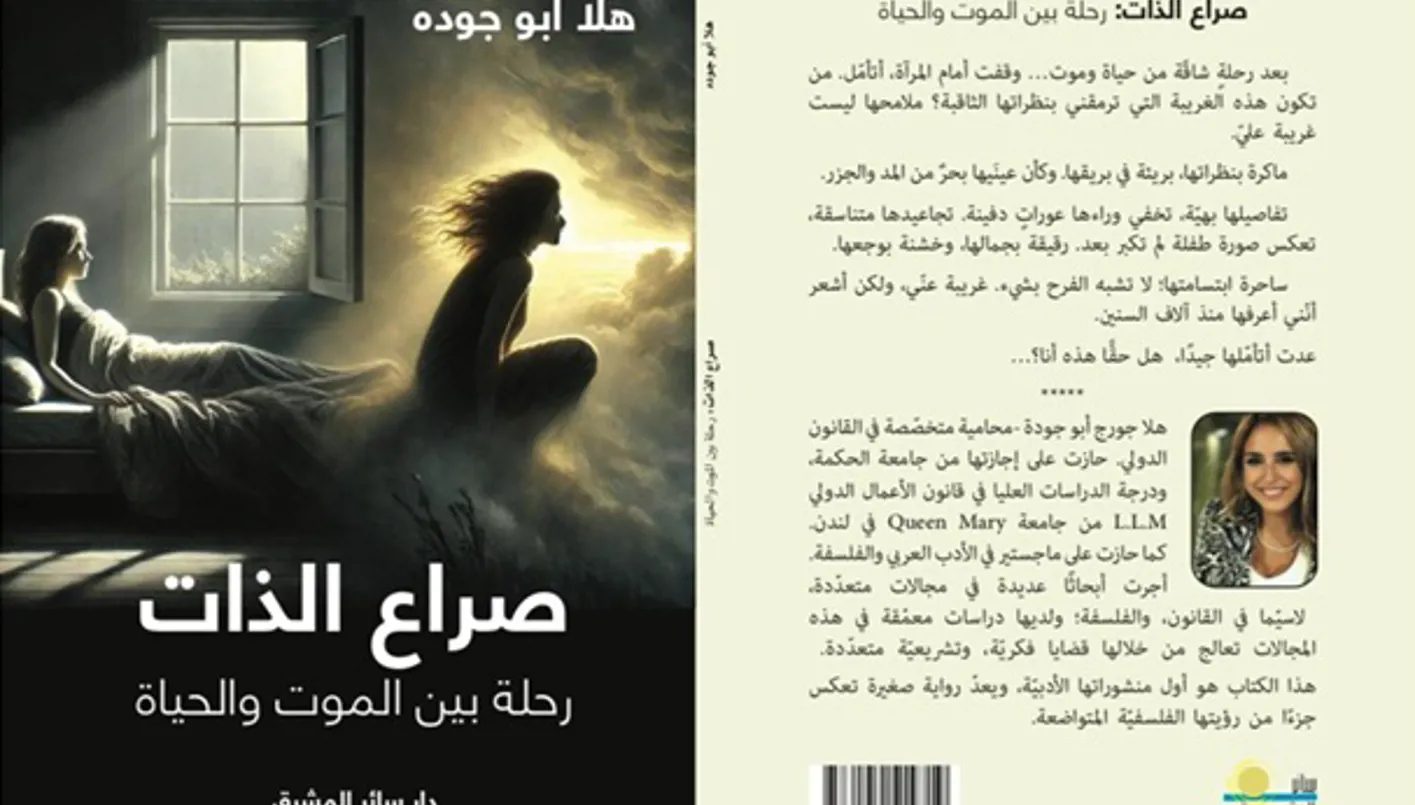

في أجواء أدبية وفكرية، شهد جناح “دار سائر المشرق” ضمن معرض الكتاب في أنطلياس توقيع كتاب “صراع الذات: رحلة بين الموت والحياة” لهلا أبو جوده، وذلك في اليوم العالمي للمرأة. تميّز الحدث بتوزيع ورود بيضاء على الحضور، في إشارة رمزية إلى التوق الدائم للحقيقة، وهو المعنى الفلسفي الذي يحمله الكتاب في جوهره.

حظي التوقيع بإقبال واسع، وبيعت أكثر من 150 نسخة، ما يعكس الاهتمام العميق بالفكرة التي يطرحها الكتاب، والتي تتجاوز السرد التقليدي نحو إعادة التفكير في المفاهيم الإنسانية الراسخة. يتوفر الكتاب اليوم في جميع المكتبات، بالإضافة إلى توفره على منصة “أمازون” الرقمية، ليصل إلى جمهور أوسع من القرّاء الباحثين عن تجربة فكرية مختلفة.

يستند الكتاب إلى رؤية فلسفية مفادها أن الإنسان مدعوٌّ في كل لحظة إلى تجديد أفكاره وتفكيك المفاهيم التي نشأ عليها منذ صغره، فكل ما نعيشه قد لا يكون على حقيقته كما نتصوره، بل هو قابلٌ دوماً لإعادة التكوين والصياغة. تتجلى هذه الفكرة من خلال قصة امرأة تجد نفسها على قبرها، مجردة من كل شيء، فتقرر أن تبدأ رحلتها في اكتشاف العالم من جديد، بعيداً عن المسلّمات التي كانت تؤمن بها. وهنا، ينشأ صراعها بين ذاتها القديمة قبل الموت، وذاتها الجديدة بعده، مما يفتح باب التساؤل حول معاني أشياء لطالما بدت بديهية، مثل البحر، والسماء، والنار، والشهيد، والزواج، وبائعة الهوى، والمزيّنة، والرقص، والحب، والمرض، وغيرها من المفاهيم التي ترسّخت في أذهاننا دون أن نجرؤ على إعادة النظر فيها.

وبعد هذه الرحلة العميقة والشاقة، يترك الكتاب للقارئ متعة اكتشاف النهاية المدهشة، التي تدفعه بدوره إلى مراجعة مفاهيمه الخاصة والتساؤل عمّا إذا كان مستعداً لخوض تجربة إعادة التفكير بكل ما يحيط به.

نصوص مختارة من “صراع الذات: رحلة بين الموت والحياة”:

في يومٍ أسودَ لمن أحبّني، وأبيضَ لمن عَلِمَ أنني اتجهتُ إلى غدٍ خارج عقارب الزمان والمكان، أُعلِنَ خبرُ وفاتي على شاشات التلفاز وفي الساحات العامة. أُرسَلُ لجميع من عاش في قلبي، ومن تعمّد كسر قلبي، نعيًا بلونٍ رماديٍّ شاحبٍ كألوان الضجر، يشبه جميع النُعَيّات. لم أرَ نفسي سوى على قبرٍ رخاميٍّ جميلٍ يليق بأن يكون قبرًا بمستوى قصر. كنتُ أحبُّ الورود، ولكن لم تجذبني تلك الباهتة التي وضعها بائعُ التوابيت على هيئة الموت ذاته. كنتُ أتمنى لو زيّنها قليلًا لتليق بمستوى الوداع، وبفخامة اللقاء الأزلي. نظرت إلى القبر، فإذا باسمي محفورًا حفرًا عميقًا لا يصلح للمحو أو الشطب. حينها أدركت أن العودة إلى الوراء أصبحت مستحيلة، وأنني هنا، أنا ونفسي، وحيدة للمرة الأولى.

…

خلف الشجرة بحر واسع يكاد يغرقني من شدّة توقه إليّ، وشردت في البحر القابع خلف وحشة المقابر. فوقفت أمامه، وتفاجأت من هول ما رأيت. كيف كان لي البحر مدًّا وجزرًا؟ كيف كان لي سرّ صامت؟ كيف كان ذلك الملاذ للهدوء؛ كان يرعبنا بعمقه ويهدّئنا بلمسته؛ لم نكن نذهب إليه إلّا لنمتزج بهذا الصوت المخيف والساكن، وكأنّنا في دوّامة تناقض بين انبساط وانقباض؛ تريحنا وتربكنا، وها أنا الآن أشعر به كتابًا مفتوحًا مقروءًا مزخرفًا بعبارات تلقّناها منذ آلاف السنين، كلماته واضحة، وسهلة تصل إلى مسامعنا كالدّعاء عند الشدّة… كمزامير سليمان؛ كصلاة تحاكي آذان الإله. لمسني فابتسمت ابتسامة تعارف، فهو الذي كان الغائب، الحاضر، وهو الذي أعمتنا بصيرتنا عن ماهيّته؛ عن جوهره، عن أنّه امتزاج لمدّ وجزر لن نفهمه إلّا ساعة الامتزاج التامّ.

…

في تفكيري حول الزواج، والأزواج، تذكّرت مقولة أنّ الزواج الناجح يبنى على صداقة جيّدة. ولكن، ما هي الصداقة؟ أصابني نوع من التشوّش عند تفكيري بها، وكأنّها مفهوم أصبح غريبًا عن ذاتي الثانية، فاستغرقت في التفكير لاستبطن أعماق هذا المفهوم. وإذ به يتوضّح بعض الشيء مخالفًا كافة ما كنت أفكّر به. كنت أظنّه علاقة تبادليّة بين شخصين ينسجمان في تفكيرهما، فيختاران أن يترافقا، ويتواصلا، ويتبادلا. ولكن، لم أعد أرى الصداقة على هذا الواقع تمامًا، بل هي جرف كيانيّ خارج دائرة الاختيار. أقوى من الحب؛ أقوى من الدم. تتآلف الأرواح، وتآلفها أقوى من كل مشاعر الحب الهيّاجة؛ أقوى من علاقات الدم والقربة، ولا تخضع لترف الخيار. نظرت إلى وجوه أصدقائي المارّة أمام عينيّ، وإذ بهم ضحكة أتت إليّ في ساعات المغيب، لم اخترها أنا، بل هي فرضت نفسها، وأصبحت لي إدمانًا أرتشفها وقت وهني، وضعفي؛ جرعة تقوّيني على مشقّات الحياة، وخيباتها.

…

ورغم الكلل، والتعب، والتصادم بين ذاتي وذاتي، تابعت مسيرتي إلى الأمام، إلى حيث يشدّني القدر، وإذ بصوت ينادي بنبرة عالية من الفقر والحرمان. ها هي بائعة الورد تأتي نحوي حاملة باقة من الفقر. أفعلًا هي فقيرة؟ أم هي تملك ثروة لم يملكها ملوك العالم؟ فبعد خسارتي لكلّ ما هو كماليّ في هذه الحياة الفانية عرفت أنّ هذه الفتاة بالفعل محظوظة. هي بضعفها وفقرها ملكة؛ هي ملكة لمست الحياة بمعناها الوجوديّ الفعليّ؛ التجرّد التامّ من قيود التفاصيل اليوميّة ومشقّات العمل، والدرس، واللباس، والمجوهرات أعطاها كنزًا لا يزول؛ وهو التجرّد؛ الانعتاق حدّ الحريّة؛ فهي حرّة بشعرها… بلونها… بلغتها… بأكلها… كنت أظنّ أنّها بفقرها مثيرة للشفقة، ولكن العكس تمامًا، ففقرها أغناها حياة، أغناها فرحًا بالأمور البسيطة، وأغناها دهشة؛ فكنت أنا، دائمًا، التي لم تفرحها أجمل المفاجآت، وكانت هي، دائمًا، الفتاة الفرحة بباقة الفقر في يدها.

…

أخذني أنين هذا الصوت في أذني إلى المعضلة الأكبر، وهي الحبّ. هذا المارد الآتي من خيالات الأساطير. لم نفهمه قطّ كونه خارج مكامن الفهم والإدراك. كنت أظنّه أجمل ما يمكن للإنسان أن يشعر به، وإذا به ينكشف أمام ناظري بهيئة وحش. مخيف بأنيابه التي تقطع كل حبل إدراك في عقولنا. يرقص معنا كأمير متواضع؛ جميل، وإذا بنا نتمايل سويًّا حدّ النشوة والانصهار، فتضيع الخطوات، وتتبخّر الأنغام. يدخلنا في حالة من التصوّف، تلك التي تجعلنا أقرب إلى الجنون؛ يقاتل إدراكنا ممتهنًا فنّ المعارك، فلا يلتزم بأي هدنة، ويتخطّى جميع البنود؛ ذخيرته هائلة تتخطّى آلاف الجنود، وجواسيسه كثيرة؛ من قلب وعيون وروح. لا، بالطبع، لم يكن هذا المسالم الوديع الذي وصفناه بأجمل الصور، وألبسناه أبهى الحلل، بل كان ملكًا جزّارًا يشبه نيرون، أحرقنا، وأتلفنا، وسمّرنا آلاف المرّات على حافة البركان؛ مستشرفين بفارغ الصبر، والهدوء نيرانه تأكلنا؛ تمضعنا، وترمينا رمادًا على أزقة الوجع المميت.

…

وإذ بي أصغي إلى أغنية ثوريّة وضعها أحد الحاضرين في الجلسة الدافئة الصاخبة ليستذكر بها أباه؛ الشهيد! وكم من شهيد مرّ على مسمعي، وكم من شهيد أوقد في داخلي شعور الثورة والعنفوان. عشت وأنا بكامل قناعتي أنّني أحيا لأن غيري كحبّة الحنطة قد مات. كنت أشعر بغبطة لا توصف عندما أسمع خطابًا يتناول الشهيد، وكأنّني تصوّرته ملكًا على حصان أبيض، والعالم حوله يصفقّون له ابتهالًا، ولكن هل فعلًا كان هذا المشهد الذي كان يجب عليّ أن أتصوّره؟ هو بالفعل الشهيد يحيا يوم مماته، ولكنّه لم يذهب من هنا ممنونًا، ولا مغتبطًا، بل ذهب عنوة وقسرًا. لو خيّر العيش جنب ضناه الصغير لاختار الحياة، ولو خيّر العيش في كنف أمّه وأباه لاختار الحياة، ولو خُيّر بين العيش والموت لاختار الحياة! لم يختر هو أن يموت فداء للوطن، بل تربيته وبيئته ومعتقداته اختارت هي! وهذه جزء منّا، فنحن أبناء الحياة ولا نختار بتلقاء نفسنا أن نموت عمّن نحبّ، بل نختار العيش معه، ولكن، هناك دائمًا من يفرض على غيره مسار الطريق، ويحرمه حريّة الاختيار وصولًا إلى حرمانه الحقّ بالحياة. الشهيد لم يذهب من هنا على حصان أبيض يغمره العنفوان كما أردنا معزيّن أنفسنا أن نتخيّله؛ بل ذهب شامخًا، نعم؛ بطلًا؛ نعم؛ ولكن… مكسورًا، وحزينًا، ليس لأنّه مات، بل لأنّه حرم الحياة.

“صراع الذات” لهلا أبو جوده: رؤية فلسفية وأسئلة وجودية جوهرية

التعليقات معطلة.