محمد بسام الحسيني

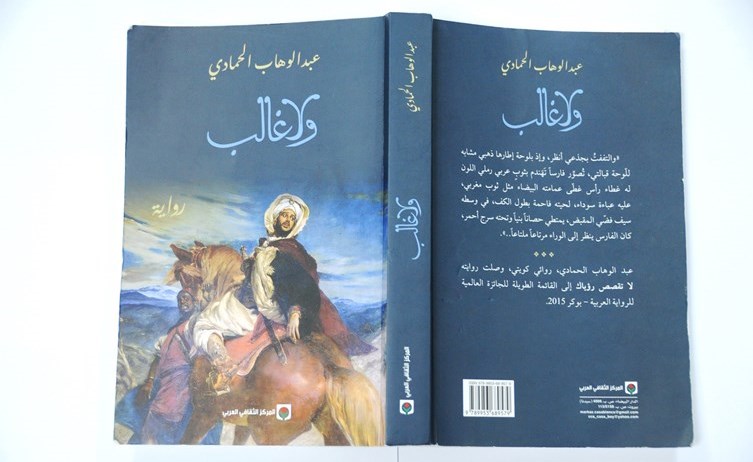

رواية «ولا غالب» للروائي الكويتي عبدالوهاب الحمادي ليست من نوع الروايات البريئة أو المحايدة، بل عمل أدبي ذو دلالات عميقة يوجه السهام نحو المغالاة في تمجيد العرب والمسلمين لتاريخ الأندلس، بل واستغلاله في الترويج لأجندات قومية أو دينية على أسس عنصرية.

من هنا، فإنه عمل غير مألوف في المكتبة العربية التي عادة ما تمجد فترة حكم العرب للأندلس منذ عشرات القرون دون أي تمحيص فعلي أو تدقيق في الشخصيات والأحداث عبر التركيز على أنصاف حقائق وتلميع الإيجابيات وتجاهل السلبيات بعكس ما يحدث في الغرب، حيث يُقرأ التاريخ بواقعية اكبر بكثير.

في المضمون انها رواية تثبت ان التاريخ ـ خاصة قديمه قبل دخولنا عصر التوثيق الحديث ـ ما هو الا تجميع روايات منقولة، وفي كثير من الأحيان غير مسندة، ما يدعونا لمراجعته بأسلوب علمي ومنطقي ونبذ أي بروباغندا من اي اتجاه فكري كان.

أدبيا، هذه الرواية على درجة من الجودة السردية على مستويي الحكاية والخطاب التي تجعلها برأينا أحد افضل الاعمال الصادرة على مستوى العالم العربي في السنوات الأخيرة، فالكاتب يتحرى فيها جملة تقنيات حديثة في السرد، لعل ابرز ملامحها السرد التداخلي و«الحيل الروائية» للربط بين حكايتين، الاولى لكاتب يخوض تجربة روائية ويتواصل فيها مع اديبين ينبذ احدهما الآخر بمزيج من مشاعر الغيرة والازدراء، ومع علمه بحقيقة مشاعرهما لا يتورع الكاتب في عرض ما ورد إليه من ملاحظات احدهما على الآخر، فتكون النتيجة نميمة تعرّي اجواء التكلف والتزلف في الدوائر المسماة بالأدبية والثقافية، وتلقي الضوء على «الزبائنية» التي تربط بين بعض الأدباء والنقاد.

يمارس الكاتب الأمر نفسه مع شخصيتين عقائديتين، الأول مؤرخ محافظ والآخر ليبرالي.

وفي ظل هذه المشاورات، نتطلع إلى جملة نصائح بعضها جاد ومفيد من قبيل مناقشة الاحداث السردية ودور الراوي ومدى اطلاعه وتداخله في الاحداث، والآخر سطحي، «حبذا لو استبدلت الدليل السياحي الأشقر بشقراء مغناج..»!

بالتواتر مع هذه القصة، تمضي احداث الحكاية الثانية على لسان طبيب كويتي فقد زوجته جراء المرض في فترة الغزو، وحبها للأندلس شجعه على زيارة المدينة في ديسمبر 2002، حيث يلتقي بمجموعة كويتية ـ عربية ـ اسبانية من الشخصيات بينها رجلان، سمين اسلامي التوجه وآخر نحيل، يشكلان تناصا جميلا مع «دون كيشوت» وصاحبه «سانشو» في رائعة سربانتس، واعلامي قومجي يستذكر مجرى المد القومي من أيام عبدالناصر الى صدام، مرة نادما ومعترفا وأخرى مبررا.

ومع تجمع الصدفة هذا في غرناطة، ينضم سائق فلسطيني الأصل من مواليد الكويت للنقاشات التي تفتح الباب أمام مقارنة عبر التاريخ بين الأندلس والكويت.

يزجّ الكاتب الشخصيات في مواجهات مستفزة أشبه بدفوع اتهام ومحاكمة يترك فيها للقارئ أن يكون هو القاضي.. وتلك الحوارات كفيلة بإسقاط كل الأقنعة وتكوين صورة تجمع التوجهات الفكرية مقابل بعضها، وبدلا من أن نكتشف أن كلا منها يناقض الآخر ننتهي بوضوح إلى أنها مجرد وجوه لحقيقة زائفة واحدة.

بعد التردد في اختيار الأسلوب الأمثل للراوي والتنقل بين أحداث متعددة يستقر الكاتب على أن نتابع الأحداث على لسان الدكتور كراوٍ عليم… لندخل بعدها في حكاية ثالثة تنقل عبر الزمن في اتجاهين: الأول بين الحاضر ـ أندلس الماضي والثاني بين ماضي الأندلس وحاضرنا اليوم.

واللافت أن كل هذه التحولات والتداخلات تمضي وفق وضوح وتماسك في النص قبل ان تنتهي إلى مفاجأة في الختام تضيف الى جمالية المسار الذي تسلكه الاحداث، لننظر حولنا ونتساءل في أي زمن نحن؟

تتسم الرواية ايضا بوصف دقيق واحتشاد معلومات مثيرة عن معالم واحياء غرناطة، وبعرض ممتع للشخصيات التي لا يذكرها المؤلف بالأسماء، بل يشير اليها اما بالوصف «السمين والنحيل والأشقر» أو بالألقاب «الدكتور والسائق..».

الخط الوحيد الكئيب في الرواية هو المناجاة المستمرة بين الدكتور وزوجته غادة الراحلة التي شكل حبها للأندلس دافعه لخوض المغامرة ودخول قصر الحمراء والغوص في التاريخ، حيث تتهيأ له على شكل شقيقة السلطان الطريحة على فراش المرض.

تغيب الإثارة الرومانسية عن هذا الخط رغم محوريته في العمل، ليظل التاريخ هو الهيكل الأساسي.. هذا التاريخ المليء بطواحين الهواء التي نسمع عن معارك خيضت معها ونتصورها أو يطيب للبعض أن يتصورها على أنها انتصارات مجيدة!