“آخر دروع الحرية”… كيف تقف في وجه طاغية؟

تنبهنا سيرة صاحبة “نوبل” ماريا ريسا إلى أن مقاومة الاستبداد الآن قد لا تستوجب سوى فضح الأكاذيب

هؤلاء الطغاة هم جريمتنا وعقابنا في آن ولا طريق لإطاحتهم إلا بالتخلص أولاً من نقائصنا (أ ف ب)

يجدر بكتاب عنوانه “كيف تقف في وجه طاغية” أن يباع في بعض مناطق العالم بيع كتاب “كيف تصبح مليونيراً“، لكنه جدير أيضاً بأن يباع في العالم كله بيع كتاب خيالي عنوانه “كيف تقي نفسك من السرطان”، فالحق أنه ما من سرطان في ما يبدو أسرع انتشاراً من سرطان النزعة الاستبدادية في عالمنا اليوم. فلدينا الطغاة الواضحون ممن ورثوا الحكم عن طغاة سواء كانوا آباءهم البيولوجيين أو الروحيين، ويستعدون بدورهم لتوريثه لأبناء أو أذناب يكملون مسيراتهم على درب الطغيان، ولدينا الطغاة الذين وصلوا إلى الحكم بانقلابات عسكرية، وهؤلاء أيضاً طغاة مألوفون رأيناهم مراراً على مدى التاريخ، لكن هناك كذلك الطغاة الذين وصلوا إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع وعبر انتخابات حرة ونزيهة كالتي وصل بمثلها أدولف هتلر قبل عقود إلى سلطة مكنته من تحويل العالم لوهلة إلى جحيم.

هؤلاء الطغاة الذين صعدوا إلى السلطة عبر آليات الديمقراطية الراسخة لا يخلون في تقديري من نفع عظيم. فبوجودهم لا نستطيع أن نشفق على أنفسنا ولا أن نتصور أننا ضحايا لجيوش رفعت أنفسها فوق القانون وإرادة الشعوب واختارت من قادتها من يعلي مصالحها على حقوقنا ورفاهيتها على وجودنا. وفي وجود هؤلاء الطغاة المنتخبين ديمقراطياً لا نستطيع ونحن نرى قمعنا ونعيش امتهان كل قيمة إنسانية عزيزة من قبيل الحرية أو العدل أو الشفافية أو المشاركة في الحكم، إلا أن نلوم أنفسنا لأننا نحن الذين رفعناهم حتى أسلمناهم أعناقنا. فهم اختيارنا، اختيارنا الحر، وهم تجسيد لأحط ما فينا من خوف من الحرية وكراهية للآخر وإيثار للخبز على الكرامة والاستقرار، وإن كان مشفوعاً بالقهر، على الحرية التي لا نقدر على دفع ثمنها أو لا نحب أن ندفعه.

هؤلاء الطغاة “الديمقراطيون” هم جريمتنا وعقابنا في آن واحد. وهم الذين لا طريق لإطاحتهم إلا بالتخلص أولاً من نقائصنا. وهؤلاء هم الفئة الأكثر انتشاراً في العالم اليوم الذين لا نحتاج في وجودهم إلى كتاب عنوانه “كيف تقف في وجه طاغية؟”، وإنما إلى كتاب عنوانه “كيف تقف أمام مرآة فلا ترى نظرة احتقار؟”.

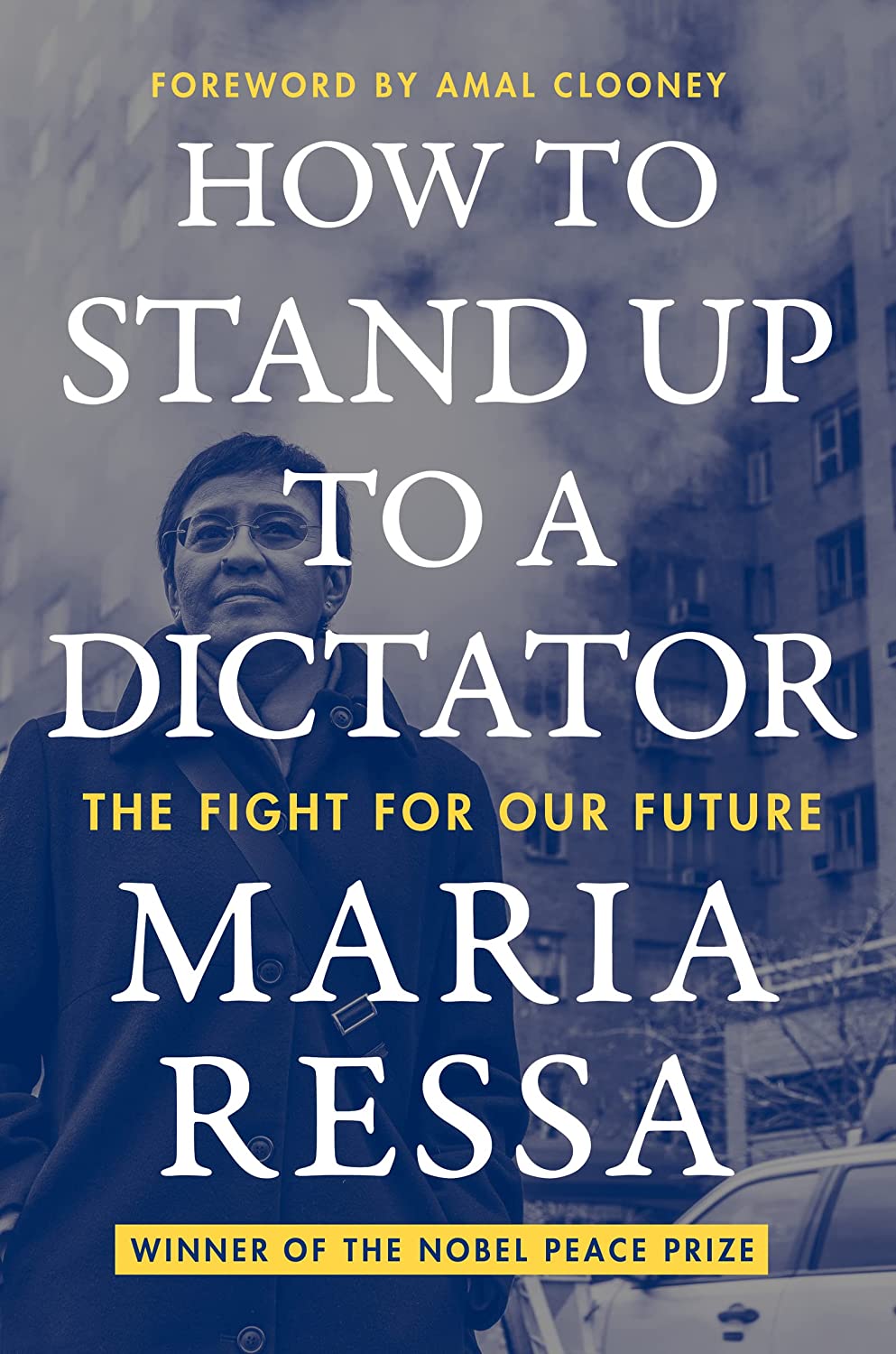

لكن ما بين أيدينا في الوقت الراهن كتاب عنوانه “كيف تقف في وجه طاغية: النضال من أجل مستقبلنا” للكاتبة الصحافية الفيليبينية الأميركية ماريا ريسا.

حصلت ماريا ريسا في العام الماضي على جائزة “نوبل” للسلام (مناصفة مع المحرر الروسي ديمتري موراتوف) لدورها في الدفاع عن حرية الإعلام، وهي الآن تواجه احتمال قضاء سنين في السجن بالفيليبين بتهمة حددتها هيلينا كينيدي في صحيفة “ذا غارديان” البريطانية في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بأنها “التشهير”، فضلاً عن “سبع قضايا أخرى” في الطريق. وبسبب “ارتفاع عدد حالات الإعدام بغير محاكمة الذي وسم حكم الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي المخزي فإنها مرغمة على ارتداء سترة واقية من الرصاص. فلقد كان للوقوف في وجه الطاغية ثمن فادح”.

عن السخرية والقتامة

ولدت ماريا ريسا في الفيليبين ونشأت ودرست في الولايات المتحدة ثم رجعت بعد إتمام تعليمها لتعمل في الصحافة خلال لحظة مضطربة ومثيرة شهدت انتهاء الاستعمار واحتمال تأسيس الديمقراطية. وهي صحافية مخضرمة مشهود لها بالكفاءة، عملت لقناة “سي أن أن” الأميركية فأسست وأدارت مكتبها في جنوب شرقي آسيا خلال التسعينيات من القرن الماضي ويسري في كتابها الجديد تأكيد على أن الصحافة عمل يجب أن يرتكز على الصدق والدليل والحقيقة الثابتة المقطوع بها.

اقرأ المزيد

- رياضيو إيران المناصرون للحرية صداع في رأس النظام

- الحرية الفلسفية خلاص المجتمعات العربية

- في طبائع القراءة الاستبدادية

- هادي قدور يروي بالفرنسية تاريخ الاستبداد في روما القديمة

كتاب صاحبة “نوبل” للسلام سيرة ذاتية وأكثر من ذلك. صحيح أنه ليس دليلاً للمناضل أو الثائر إلى سبيل الوقوف في وجه الطغيان، ولعله لا وجود لدليل كذلك، لأن الطغاة مهما بدوا متماثلين يختلفون، ومن ثم لا بد من أن تختلف طرق مقاومتهم، ولا بد للمعارضين وللشعوب من ورائهم في ما يرجى من أن تسخر خير طاقاتها الإبداعية في المقاومة. أما كتاب ريسا في هذا الصدد، فهو أصلح للتحفيز منه للتطبيق.

بطبيعة الحال تحكي ماريا ريسا حكايتها منذ ما قبل اختطاف أمها لها. ولدت في مانيلا بالفيليبين عام 1963 ونشأت هناك إلى أن بلغت الـ10 من العمر، إذ إنها عاشت في كنف جدتها لأبيها على أثر وفاة الأب وهجرة الأم إلى الولايات المتحدة، لكنها تلقت تعليمها بالدرجة الأساسية في الولايات المتحدة برفقة والدتها التي انتقلت إلى هناك وتزوجت للمرة الثانية ثم تمكنت من “اختطاف” ابنتها، على حد تعبير ماريا نفسها.

تبدو طفولة ماريا سعيدة مع إخوة وأم وزوج أم محبين وفي ظل قدر كبير من النجاح في التعليم. تكتب “حرفياً تم اختطافي، ولو بقيت في الفيليبين لأصبحت شخصاً مختلفاً، مختلفاً تماماً”. تقول ماريا ريسا إن التماثل الثقافي المزعوم بين الولايات المتحدة والفيليبين شديد الاصطناع وتكتب “لقد كنا أميركيين على السطح فقط، أم ماذا؟ فنحن في الفيليبين قضينا 300 سنة في دير، ثم 50 سنة في هوليوود”، وهي تشير بهذه القسمة إلى استعمار الفيليبين منذ القرن الـ16 الذي استمر إلى أن نشبت الحرب الإسبانية الأميركية عام 1898، ثم الاحتلال الأميركي عام 1946. ولم ترجع ماريا إلى الفيليبين إلا بعد سنين بمنحة من فولبرايت، انتقلت على أثرها من برينستون في الولايات المتحدة إلى مانيلا عام 1986، وهناك سرعان ما انضمت إلى قناة تلفزيونية حكومية هي (تلفزيون بي 4).

لم تقرر ماريا ريسا الاستقرار نهائياً في الفيليبين إلى أن بلغت الأربعينيات من عمرها وشاركت في تأسيس موقع “رابلر” الإخباري الرقمي. قبل ذلك كانت تدير مكتب شبكة “سي أن أن” الأميركية في جنوب شرقي آسيا من مقره في جاكرتا، وكانت كثيرة التنقل بين العاصمة الإندونيسية والعاصمة الفيليبينية والولايات المتحدة. ولما قررت أخيراً أن تقيم في مانيلا، كان ذلك لسببين بحسب ما قالت “الأول أنني لم أتمكن قط من فهم السخرية، وهي جزء أساس من الطرافة الأميركية، والسخرية لا وجود لها في الفيليبين”، أما السبب الثاني، فهو “أن الولايات المتحدة بدت كأنها مجتمع يتفكك، بينما كان يجري هنا في الفيليبين بناء حقيقي. كانت الإثارة هنا”.

تقول زو وليمز التي حاورت ريسا لـ”ذا غارديان” في نوفمبر 2022، إنها لا تعرف قدر ما في أول هذين السببين في الأقل من سخرية تقطع بأن ريسا بارعة فيها أتم البراعة، لكن الواضح من وراء طرافة تعبير ريسا أنها عثرت على المكان الذي يمكن أن تحدث فيه فارقاً، أو المكان الذي يحتاج إليها بقدر ما تحتاج هي إليه. ومن الواضح أيضاً أن ريسا تحاول بتحري الطرافة أن تقلل بعض الشيء من قتامة “النضال”!

حدود الموضوعية المخاتلة

تقول هيلينا كينيدي في استعراضها المنشور في “ذا غارديان” للكتاب إن المنطقة التي عملت فيها ماريا ريسا شهدت منذ وقت مبكر تطبيقاً لكتاب التعليمات الشعبوي اليميني الذي ازدهر لاحقاً في مناطق أخرى من العالم، وذلك مصداقاً لقول ريسا إن “العالم بحاجة إلى أن ينتبه جيداً إلى ما يجري في الفيليبين”، لأنه من واقع رصدها يتكرر لاحقاً في أماكن أخرى. غير أننا نبقى موقتاً مع الفيليبين والمنطقة التي عملت فيها ريسا بصفة عامة، حيث تقول هيلينا كينيدي إن “رجالاً أقوياء [أي مستبدين] كانوا يكتسحون الطريق إلى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية، واعدين بتقديم حلول بسيطة لمشكلات معقدة، ثم يحكمون بطريقة شبه ديكتاتوية فيسحقون التظاهرات، ويزجون بقادة المعارضة في السجون، ويخرسون الاحتجاجات، ويضحون بحرية الصحافة من أجل السلطة السياسية”. كما دأبت تلك الحكومات الشعبوية على إفراغ المؤسسات الإعلامية من مضمونها، إما برعاية المؤسسات الموالية لها، أو بتعزيز ملكيتها في أيدي مقربين لها، وإما بتعقب الصحافة المستقلة بالملاحقات القانونية والتهديدات لتخويفها أو إلهائها عن دورها في نقد ممارسات الحكومة، فكثيراً ما كان ينتهي الإعلاميون الذين يجترئون على الحكومة سجناء بل قتلى، ويترافق مع ذلك بالطبع انهيار سيادة القانون، فلا وقت لدى هذه الحكومات تضيعه في إجراءات قضائية نزيهة، إذ يكفيها أن تحدد بنفسها أعداء “الشعب”. وفي ظل تلك الظروف لا تجد ماريا ريسا لنفسها من طريق إلا أن تنشئ مؤسستها الإعلامية الخاصة، وإن لم تزد على موقع أخباري رقمي.

تواجه ماريا ريسا احتمال قضاء سنين في السجن بالفيليبين بتهمة “التشهير” (أ ف ب)

شاركت ماريا ريسا في إنشاء موقع “رابلر” الإخباري الرقمي عام 2012 وتفرد في كتابها مساحة غير قليلة لملابسات تأسيسه، جنباً إلى جنب مع رصدها لتطور مسار الحكم الاستبدادي في بلدها وفي منطقتها، مثلما رصدت صعود الإرهاب الإسلاموي في البلاد المجاورة قبل عقد من وقوع هجمات سبتمبر (أيلول). ولقد قامت فكرة الموقع الإخباري الأساسية، بحسب استعراض هيلينا كينيدي، على “حشد الأخبار العاجلة وتقوية الصحافة الاستقصائية وتوفير معلومات أفضل للناخبين وهم في طريقهم إلى صناديق الاقتراع حتى يمكن تنشيط الديمقراطية، لكن نجاح المشروع وتزايد أعداد متابعيه أثار غضب الحكومة، فقد يكون قول الحقيقة في وجه السلطة وفضح الأكاذيب عملاً شديد الخطورة”.

تخصص ماريا ريسا في كتابها فصلاً لمهمة الصحافة تنسف فيه أسطورة الصحافة “الموضوعية” وهو “فصل لا بد من أن يقرأه كل مشتغل بالمهنة” على حد تقدير كينيدي، فماريا ريسا لا تفتقر إلى الصراحة في قولها إنه “لا مجال للتوازن عندما يقترف زعيم عالمي جرائم حرب ويكذب عياناً بياناً أو ينكر خطورة الوضع المناخي في معارضة لإجماع العلماء. فلعل كلمات مثل الحياد والتوازن أن تتحول إلى مفاهيم مفرغة من معانيها، وكثيراً ما يسطو عليها أصحاب المصالح ويخرسون باسمها أي نقد. والصحافة الرشيدة تقوم على الانضباط المهني، وقدرة الصحافي على الحكم، والصحافة تمارس ذلك من خلال غرفة أخبار كاملة تعمل وفقاً لمدونة معيارية وأخلاقية قوية، وتقوم على امتلاك الشجاعة لنقل الدليل حتى لو كان ثمن ذلك هو التعرض لمتاعب مع السلطات”.

على حافة السكين

ربما يكون عنوان كتاب ريسا “كيف تقف في وجه ديكتاتور” مغرياً أو موجهاً للقارئ في اتجاه معين، هو اتجاه مقاومة السلطة الواضحة الغاشمة، لكن هماً أساسياً من هموم الكتاب يتعلق بالهجوم على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، على رغم أنهما كانا وسيلة أساسية في أيدي شعوب للنضال من أجل حقوقها، بل كانا أداة ثورية في بعض الأحيان.

والحق أن ماريا ريسا نفسها كانت من المتحمسات للإنترنت، فمن أكثر الجوانب التي أبرزتها الأكاديمية عند منحها الجائزة الرفيعة جانب بدأ عام 2016 بنشرها سلسلة تحقيقات حول تسليح الإنترنت، أي استعماله سلاحاً. وكانت ريسا قبل ذلك بأربع سنوات أسست موقعها الإخباري (وربما لا ينبغي أن ننسى أن ذلك كان غداة ثورات الربيع العربي التي ألهبت خيال المناضلين في العالم كله، ثم أمعنت في إحباطهم جميعاً)، وكانت آنذاك شديدة الحماسة لمواقع التواصل الاجتماعي وإمكاناتها الإخبارية، بخاصة ما يعرف بصحافة المواطن أو ما تسميه هي الصحافة “التشاركية”، لكن بعد انتخاب الرئيس دوتيرتي عام 2016 و”الحرب على المخدرات التي شنها بعنف وكانت في جوهرها حرباً على أشد مواطني بلده بؤساً، بدأت ريسا تكون صورة للجانب المعتم من هذا الوسيط الجديد، وكان من عناصر ذلك الجانب المقيت الأخبار المفبركة والمعلومات المضللة التي تضخمها الكتائب الإلكترونية إلى حد إغراق الخطاب العام وتغييب الحقائق وسط سيول من الأكاذيب وإخفاء أصوات الأمناء وسط ضجيج مصطنع، فلا يعود بوسع المواطنين أن يميزوا حقيقة ما يجري”. وقد نشر موقع “رابلر” سلسلة من ثلاث حلقات في هذا الموضوع ومنذ ذلك الحين وريسا “تعيش على حافة سكين بين ثناء دولي وتهديدات لحياتها وحريتها”.

وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تلعب دوراً محورياً في تمزيق كل شيء (غلاف الكتاب)

تقول هيلينا كينيدي إن “ماريا ريسا تعلمت على أشرس نحو ممكن أن وسائل الإعلام الاجتماعي يمكن أن تلعب دوراً محورياً في تمزيق كل عزيز عليها، فقد تعرض موقع ’رابلر‘ لهجوم مستمر، وتعرضت هي نفسها للتعقب والتحرش والترويع والانتهاك القائم على كراهية النساء. وتلوثت سمعتها الصحافية الناصعة على أيدي مدونين استولوا على البيئة الإعلامية في بلدها، ذلك أن لوناً جديداً من رقابة الدولة الكريهة استفاد من خوارزميات ’فيسبوك‘. ولذلك فإن الرسالة العاجلة التي توجهها ريسا هنا هي أن شركات التكنولوجيا باتت تحل في الوقت الراهن محل المؤسسات الإخبارية”، مع ملاحظة أن هذه الشركات خلافاً لما ينبغي أن تكون عليه المؤسسات الإعلامية “غير ذات مصلحة في حماية الحقيقة أو الثقة، وقد أدى نموذج العمل الذي تتبعه إلى قسمة المجتمعات وإضعاف الديمقراطيات لأن الدافع إلى الربح يفوق لديها أي شيء عداه”.

يوشك كتاب ريسا، أو كتاب سيرتها الذاتية والمهنية، أن يكون كله تقدمة أو سياقاً لمناقشة هذه القضية، فهي تبرز فيه أن “بيئتنا المعلوماتية فاسدة” وتوجه من خلاله انتقاداً لاذعاً لـ”فيسبوك” بقولها إنه لم يفعل شيئاً يذكر لحماية المجتمع المدني ولكن انتقادها يشمل وسائل الإعلام الاجتماعي بعامة، إذ تكتب أن “بنية بيئتنا المعلوماتية تكافئ الكذب” فنموذج العمل نفسه الذي تتبعه منصات الإعلام الاجتماعي يقوم على لفت الانتباه بطرق خلاقة من قبيل جمع البيانات عن المستعملين وتوجيه المحتوى بناء على تلك البيانات، بحيث يوشك كل واحد منا أن يكون محاطاً من جميع الجهات بمشهد إخباري مؤلف مما يريد أن يقرأه. وأصل ذلك كله بحسب ما تقول ريسا هو أن “الأكاذيب ببساطة باتت أكثر إثارة للاهتمام من الحقائق”.

تحكي ماريا ريسا في كتابها عن لقاء عابر بمارك زوكربيرغ عام 2017. تقول “كان عام 2021 سادس عام على التوالي يمثل فيه الفيليبينيون أكثر شعوب الأرض قضاء للوقت على الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعي. وعلى رغم بطء الإنترنت كان الفيليبينيون أكثر الشعوب تنزيلاً ورفعاً للفيديوهات على ’يوتيوب‘ في 2013. وبعد أربع سنوات كان 97 في المئة من شعبي مشتركين في ’فيسبوك‘، ولما قلت ذلك لمارك زوكربيرغ عام 2017 قال لي ’لحظة واحدة، وأين الثلاثة في المئة المتبقون؟‘. حينها ضحكت، لكنني الآن لم أعد أضحك”.

لماذا لم يعد هذا التعليق مضحكاً لريسا؟ لأن الفيليبينيين بحسب ما تقول من أكثر شعوب الأرض تعرضاً لتأثير الإعلام الاجتماعي السلبي في “مؤسسات أمة، وثقافتها، وعقول أبنائها”، وهي أبعد ما تكون من الدعوة إلى تقييد الإنترنت، أو منعه عن الناس، فدعوتها إنما هي إلى تطبيق القانون على الواقع الافتراضي ومحاربة استغلال الطغاة للوسيط النبيل في التضليل وفبركة الحسابات، وهي تضرب لذلك مثلاً بأنه في مطلع عام 2015، نشرت تقارير عن مزارع حسابات تنشئ حسابات محققة هاتفياً في مواقع التواصل الاجتماعي من الفيليبين، وفي العام نفسه أظهر تقرير أن معظم نقرات الإعجاب على حساب دونالد ترمب في “فيسبوك” تأتي من خارج الولايات المتحدة وأن متابعاً من كل 27 متابعاً لترمب إنما هو من الفيليبين، فكأن هذه التقارير تكشف عن الشبكة العالمية للدعم المتبادل بين أعداء الديمقراطية.

آخر دروع الحرية

في تعليق على جائزة “نوبل” للسلام عام 2022 قالت ماريا ريسا لـ”ذا غارديان” (في حوار زو وليمز الذي نشر في 12 نوفمبر) إن “أكاديمية (نوبل) أصابت في تفكيرها، فقد منحت الجائزة في العام الماضي لصحافيين ومنحتها هذا العام للمجتمع المدني”، إذ ذهبت جائزة السلام عام 2022 إلى أنصار حقوق الإنسان في أوكرانيا وروسيا وبيلاروس. تقول ريسا إن الصحافيين والحقوقيين في المجتمع المدني يمثلون “آخر الدروع في وجه الاستبدادية الزاحفة بغير بطء على الإطلاق في شتى أرجاء العالم. ونحن في الفيليبين نقول إنهم يأتون أول ما يأتون قاصدين الصحافيين، ثم لا ندري ما يكون لاحقاً”.

أما نحن، من سوء الطالع، فندري ما يكون لاحقاً. ذلك أنهم يلاحقون الناس بتهم من قبيل ارتداء “تي شيرت” مخالف لذوق الحاكم، أو بتهمة إلقاء مزحة على صفحة في “فيسبوك”، أو بتهمة الضحك، أو بتهمة الأمل، أو بغير تهمة على الإطلاق.

لم تصدق الكتب ذات العناوين المشابهة لعنوان كتاب ريسا في ما وعدتنا به، فلا أحد أصبح مليونيراً في غمضة عين لأنه قرأها، ولا أحد تعلم بها الصينية في أسبوع، لكن يكفي كتاب ريسا أنه ينبهنا إلى أن مقاومة الطغيان الآن ربما لا تستوجب منا إلا مقاومة الزيف والتضليل. فكتابها كما تقول هيلينا كينيدي “صرخة نداء وحشد تحثنا على استغلال التعليم في غرس قيم التفكير النقدي والمقدرة على تمحيص ما يقال لنا. وهي تدعو إلى اتخاذ خطوات من أجل فرض سيادة القانون على العالم الافتراضي، وتدعونا إلى أن نكون أكثر تعاوناً حتى تتسنى لنا إعادة بناء الثقة”.

إننا نعلم منذ قرأنا قصة الإمبراطور العاري صغاراً كيف يمكن أن نقف في وجه طاغية، لكن ها هي حاصلة على “نوبل” في السلام تكرر لنا الحكاية، وتعرفنا مرة أخرى إلى السبيل الذي نعرفه لكي نقف في وجه طاغية، علينا أن نبدأ بأن نفضح كذبه.