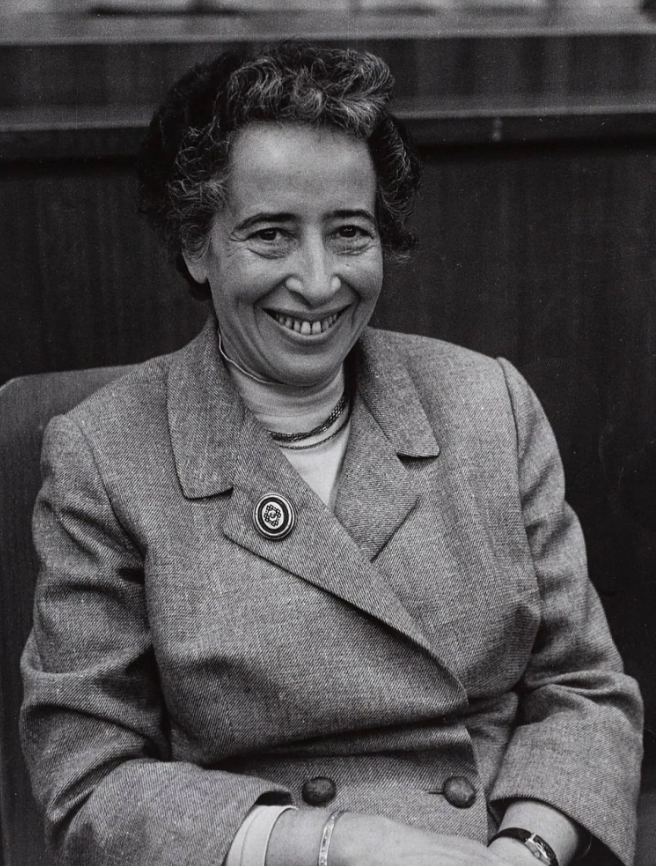

في عالمنا اليوم، يبدو أن ظواهر مثل الحقيقة والواقع تغمرنا باستمرار في سياق الحياة اليومية. لكن لا بأس إذا تداخلا، تماماً، في بعضهما بعضاً. يبدو أنه لا يوجد تعارض أو التباس أو أي سوء فهم بينهما. فما نسمعه ونراه ليس أكثر ولا أقل مما هو موجود. ولا يوجد شيء سوى ما ندركه. لكن هل كل ما نلاحظه، هو فعلاً واقع أو حقيقة أو كليهما؟ حسب الفيلسوفة الألمانية حنه آرندت، لا حقيقة ولا واقع، وأن كليهما لم يظهرا كما هما. إن الفكر، حسبها، يدعو إلى عدم اللجوء للتأمل فقط، بل إلى العمل على تغيير الحياة العامة والأحداث، مؤكدة على ضرورة أن يكون الفكر حراً ومسؤولاً في الوقت نفسه. وبهذا فهي تحث الفلاسفة على العمل. وتثمن مقولة كارل ماركس الشهيرة، التي جاءت في الأطروحات الإحدى عشرة، رداً على فيورباخ، والتي تقول: «لقد اكتفى الفلاسفة حتى الآن بتفسير العالم بطرق مختلفة، لكن المهم هو تغييره».

اليوم، ونحن نعيش في عالم الخوارزميات، نتساءل؛ هل تسونامي المعلومات الذي يتجاوزنا وبشكل وفير ومباشر، يغنينا عن التفكير والتفكر؟ يبدو أن كتاب حنّة آرندت «حياة العقل» (1978)، مازال آنياً. وفيه تتناول «ماذا يحدث عندما نفكر؟» وهو السؤال الذي ركزت عليه في كتابها المنشور بعد ثلاث سنوات من وفاتها، والذي نستكشف فيه ماهية التفكير، وأين ومتى بالفعل، يحدث ذلك.

بدايةً، فالتفكير يختلف عن المعرفة، إذ تُركز المعرفة على الحقائق أو الظواهر التي سبقت مواجهتها في الواقع، بينما يُركز التفكير على ما لم يُكتشف أو يُبرهن عليه بعد. في اللوحة الشهيرة لرودان المسماة «المفكر»، يبدو لنا فيها، في وضعية نموذجية، يده تحت ذقنه، وهو يحدق في المشهد الضبابي غير المحدد بعد، إذ يبدو لنا أن المشهد المُفكَّر به مغطى، دائماً، بطبقة من الثلج. ونلاحظ أن شيئاً يبرز هنا وهناك؛ تماماً كما بعض الكلمات أو بعض الذكريات التي تقفز إلى الذاكرة على شكل شظايا.

يوحي هذا التمثال أنه من دون التحلي بالصبر وسعة الخيال والمسح البديهي لأفق الفكر، لا يمكن القبض على أي فكرة، وإن التفكير يتطلب عقلاً ترابطياً منفتحاً وحيوياً.

ثم تطرح آرندت السؤال المحير حول «أين» و«متى» نكون عندما نفكر. ولكن هل للتفكير زمن محدد؟

تلاحظ آرندت أن التفكير «يبقى دائماً مشوشاً، خارج النظام. وذلك، لأنه يقاطع جميع الأنشطة العادية». التفكير ينقلنا إلى مكان آخر، يمكن فهمه كنوع من «العالم الوسيط» – بين العالَم والشخص المُفكر – حيث تتوقف عقارب الساعة، التي تعدّ تحسب الزمن وترتب الأحداث ترتيباً زمنياً.

بينما ونحن نفكر، نجد أنفسنا في «زمنٍ بيْني»، كما كتبت آرندت، «يُنشئ فجوةً بين الماضي والمستقبل». هذه الفجوة، كما في زرادشت نيتشه، تُخلق تحت البوابة التي كُتبت عليها «اللحظة»، والتي تتصادم تحتها مسارات المستقبل والماضي. من هذا التصادم تنشأ «اللحظة الدائمة»، أو الآن الدائم، الذي كان يُطلق عليه في فلسفة أواخر العصور الوسطى اسم «nunc stans نونك ستانس».

من الناحية اللغوية، يُعدّ المصطلح اللاتيني «نونك ستانس» تناقضاً لفظياً لأنه يجمع بين مفهومين متعارضين – طبيعة اللحظة العابرة وديمومة الوقوف – مما يخلق معنى جديداً. ويشير هذا «الوقوف الآن» – من بين أمور أخرى – إلى مصطلح «nunc aeternitates نونك أتيرنيتيس» أي (الآن وإلى الأبد)، الذي كان يُعتبر «استعارة للزمن المقدس أو الإلهي والأبدي» في فلسفة العصور الوسطى. ويمكن فهمه على أنه التقاء محورين زمنيين متعارضين في لحظة «أبدية». تصف آرندت الخرق الذي يُحدثه الفكر في الزمن الكرونولوجي بأنه «الأثر الصغير غير الملحوظ للَّازمن». وتتابع: «فقط في خرق (نونك ستانس) يمكن للوجود الإنساني المراوغ أن يكشف عن نفسه كاستمرارية خالصة لـ(أنا)».

كما أنها توضح حالة غامضة إلى حد ما، من خلال مثل معروف عن كافكا: يدخل شخص مفكر في معركة مع خصمين خائفين، أحدهما «يدفعه من الخلف والثاني يمنعه من التقدم إلى الأمام». وكان على المفكر أن يقاتل مع كليهما مراراً وتكراراً، لكن حلمه هو أن «يتمكن، في يوم من الأيام، وفي لحظة غفلة، من القفز من خط المعركة، لكي يصبح حكَما على خصميه المتقاتلين مع بعضهما البعض».

التفكير ينقلنا إلى مكان آخر، يمكن فهمه كنوع من «العالم الوسيط»

بمعنى آخر، من يقف في «اللحظة» يواجه كلا الزمنين في آنٍ واحد. وهكذا، من خلال الوقوف بانتباه في «المنتصف»، يمكن لـ«الجديد»، الجديد غير المتوقع، أن يأتي إلينا من الماضي. لذا، لا يمكن لأي شخص يقف في اللحظة الراهنة أن يتجنب أي شيء أو يختبئ وراء أي عذر. لهذا السبب، يرى نيتشه أن الإنسان الشجاع المُتشبث بالحياة هو وحده من يُدرك الخلود في هذه اللحظة. إنها مقولة رائعة، خلدها العديد من الفلاسفة، ويدركها كل من فكر أو أبدع في تلك الأثناء. نقول إن الزمن توقف للحظة، لأننا لا نملك كلمات لوصف هذه اللحظة، لكن الزمن، بالطبع، استمر ببساطة. لقد حررنا أنفسنا إلى أجل غير مسمى من التجربة التي، عادة، يسجننا فيها الزمن – تجربة المحدودية والاضطراب والزوال – ودخلنا في اتصال مع بُعد زمني أغنى وأوسع وأكثر خصوبة بكثير.

ولهذا السبب فإن «الذات المفكرة لا عمر لها»، كما لاحظت آرندت، وهي في سن السبعين تقريباً؛ لأنه كم يجب أن يكون عمرك إذا كنت خارج الزمن أثناء اللحظة غير المحروسة؟

ليس للتفكير مكان إقامة ثابت.

الآن بعد أن تعرفنا على الإجابة التي تخص «متى» نفكر، تحاول آرندت أيضاً الإجابة على سؤال «أين». حسب قولها، فإن مساحة الفكر هي في الواقع «لا مكان» أو «يتوبيا». وذلك «لأن التفكير لا يملك وطناً؛ فهو يتمثل على شكل غياب وينسحب من وجود الأشياء».

وفقاً لمبدأ «المايوتك maieutic» السقراطي، ينشأ التفكير هنا. هذا المصطلح اليوناني الذي يشير إلى «قابلة – مولدة» – وصف به سقراط طريقته، التي كانت تهدف إلى مساعدة العقل على «ولادة» الأفكار.

إنه حوار يجري بين الناس وداخل الموضوع نفسه، ويحرك كل ما هو ثابت في داخلنا. إن الذات المفكرة هي متجولة أو «بدوية»، لا تتجه نحو معتقدات أو أفكار ثابتة، بل «تتجه نحو ما لم يتم التفكير فيه بعد».

ليس للتفكير مسكن ثابت؛ ولأنه بلا مأوى، يمكنك ممارسته في أي مكان في العالم، ويُفضل أن تكون متجولاً مغترباً. هذا ما كتبته آرندت عندما كانت تعيش في باريس: «طوبى لأولئك الذين ليس لديهم وطن، لأنهم ما زالوا يرونه في أحلامهم».

إنها نسختها لمقولة بول فاليري الشهيرة: «Je pense donc je ne suis pas» «أنا أفكر، إذن أنا لستُ موجوداً». في التفكير، لا بدّ من اختراق حضور الأشياء والذات من أجل إلقاء الضوء على شيء ما، في طي الغياب. فمن دون ساعة على معصمه وسقف دائم فوق رأسه، يحاول المُفكِّر مراراً وتكراراً الدخول في حوار داخلي مع نفسه ومع العالم.

* كاتبة مغربية